Le nouveau baromètre Ayming 2025* tire la sonnette d’alarme sur un phénomène qui mine la santé des organisations : l’absentéisme qui s’aggrave, et devient un signal fort d’un malaise plus large au sein des environnements de travail.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En cinq ans, l’absentéisme a bondi de +41 %. En moyenne, la durée des arrêts de travail s’élève à 23,3 jours en 2024. Désormais, un professionnel RH sur deux considère que ce phénomène est un problème “élevé voire très élevé” dans son organisation. Cette progression dépasse le cadre statistique : désorganisation des équipes, surcharge pour les présents, affaiblissement du collectif… Les conséquences s’étendent bien au-delà des jours d’absence.

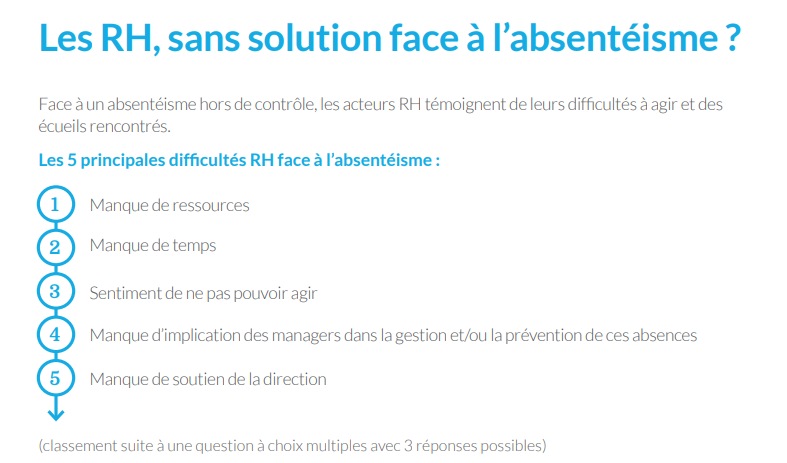

Et le plus préoccupant, un écart flagrant entre la prise de conscience du problème et la capacité à agir :

- 1 RH sur 3 déplore l’inaction ou le désengagement de sa direction générale ;

- 60 % pointent l’absence de suivi régulier de l’absentéisme par les managers ;

- 55 % estiment ne pas disposer des bons indicateurs pour piloter une politique de prévention efficace.

Un phénomène complexe

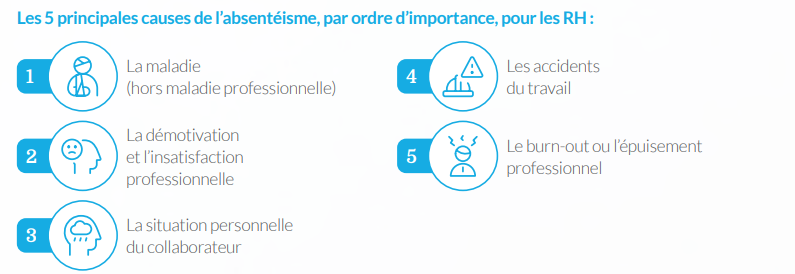

Le 17e baromètre d’Ayming met en lumière un sentiment de désarroi croissant chez les DRH, qui peinent à cerner un phénomène qu’ils jugent multifactoriel : maladies, burn-out, démotivation, accidents du travail, mais aussi difficultés personnelles. Autant de signaux faibles révélateurs d’un malaise global.

L’après-Covid a aussi rebattu les cartes. Le rapport au travail a changé : les attentes en matière de reconnaissance, d’équilibre de vie et de climat social sont devenues centrales. Et les chiffres le confirment : 60 % des RH qui constatent une dégradation du climat social observent une hausse des absences, contre 35 % seulement dans un cadre plus sain.

“Parce que l’absentéisme reste un signal RH majeur : il révèle à la fois les tensions organisationnelles, les fragilités managériales et les attentes non satisfaites des collaborateurs. En cela, la prévention de l’absentéisme n’est plus une simple réponse curative, mais un levier RH stratégique d’attractivité, de performance durable et d’engagement”, souligne Matthieu de la Thébeaudière, directeur de la Business Line Performance RH d’Ayming.

Des conséquences bien réelles

Au-delà de l’impact humain et organisationnel, le coût économique de l’absentéisme reste largement sous-estimé. Ayming l’évalue à environ 4 000 euros par salarié et par an, un montant qui grève directement la performance des entreprises. Pourtant, l’absentéisme reste souvent traité comme un symptôme isolé, au lieu d’être abordé comme un révélateur systémique.

« L’absentéisme au travail est devenu, en France, une pathologie socio-économique à traiter, l’absence des uns perturbant la qualité de la vie au travail des présents, et provoquant des pertes de valeur ajoutée considérables, rappelle Laurent Cappelletti, professeur au CNAM. Son traitement fait également consensus, à savoir une rupture radicale avec un management devenu anachronique, de type taylorien dans le privé et wébérien dans le public, caractérisé par un excès de standardisation et de dépersonnalisation des process de travail, une verticalité rigide dans les prises de décision, et une absence de dialogue de proximité dans chaque équipe. Également l’insuffisance de cahiers des charges définis par les directions, permettant aux managers de mener périodiquement un dialogue en proximité avec leur équipe. »

Des solutions connues, mais trop peu appliquées

Le baromètre 2025 ne se contente pas de dresser un constat. Il identifie des leviers concrets, largement connus mais encore trop peu mis en œuvre :

- Diagnostiquer les causes profondes (solution plébiscitée par 48 % des RH interrogés) ;

- Structurer des indicateurs plus fins pour mieux analyser les données d’absence ;

- Généraliser les entretiens de retour après absence ;

- Organiser une réintégration progressive après un arrêt long ;

- Impliquer activement le management et la direction avec des objectifs partagés de prévention.

Un enseignement central se dégage : ce n’est pas l’absence de solutions qui bloque, mais le manque de coordination, de formation et d’implication des acteurs. En d’autres termes, il est possible d’agir, mais pas seul, ni sans méthode.

Pour ne rater aucune actualité en matière de qualité de vie au travail, inscrivez-vous à la newsletter de My Happy Job.

A lire aussi :

– Semaine de 4 jours : travailler moins, vivre mieux ?

– Bureaux : passer en flex office améliore-t-il vraiment la qualité de vie au travail ?